身为数据从业者,我们每天都站在信息和影响力的交汇点。在 AI 带来前所未有的速度与规模的当下,什么才是真正“聪明”甚至“明智”的决策?

其实,答案始于人类最原始的追问。哪怕在蹒跚学步时我们就常问:为什么?“为什么”就是好奇心的起点。在数据领域,好奇心更是理解问题的动力。

如果我们只关注 Tableau 使命宣言里“看见”的这一部分,其实是有风险的。这就像误以为“可视化分析”只剩下“可视化”一样,其实“分析”也是这个词里很重要的一部分。

如上图,Tableau 的使命是“帮助人们看见、理解并依据数据行动”。其核心价值不在“看见”,而在于“理解”,即通过探索数据发现事实、规律与异常,将其转化为驱动行动的有效洞见。

从信息到焦虑

我们身处的时代常被称为"信息时代",但很多人却觉得自己比以往更迷茫、更焦虑。

“信息时代已不足以描绘当下,更遑论指引未来。信息本身并不带来启迪,也不会让人开窍。一味地关注与追逐表层信息,只会导致我们淹没在数十亿条日益碎片化的无意义数据中,而非帮助我们去寻找真正有价值的新知识。”—— Hazel Henderson《光的时代:超越信息时代》(1986)

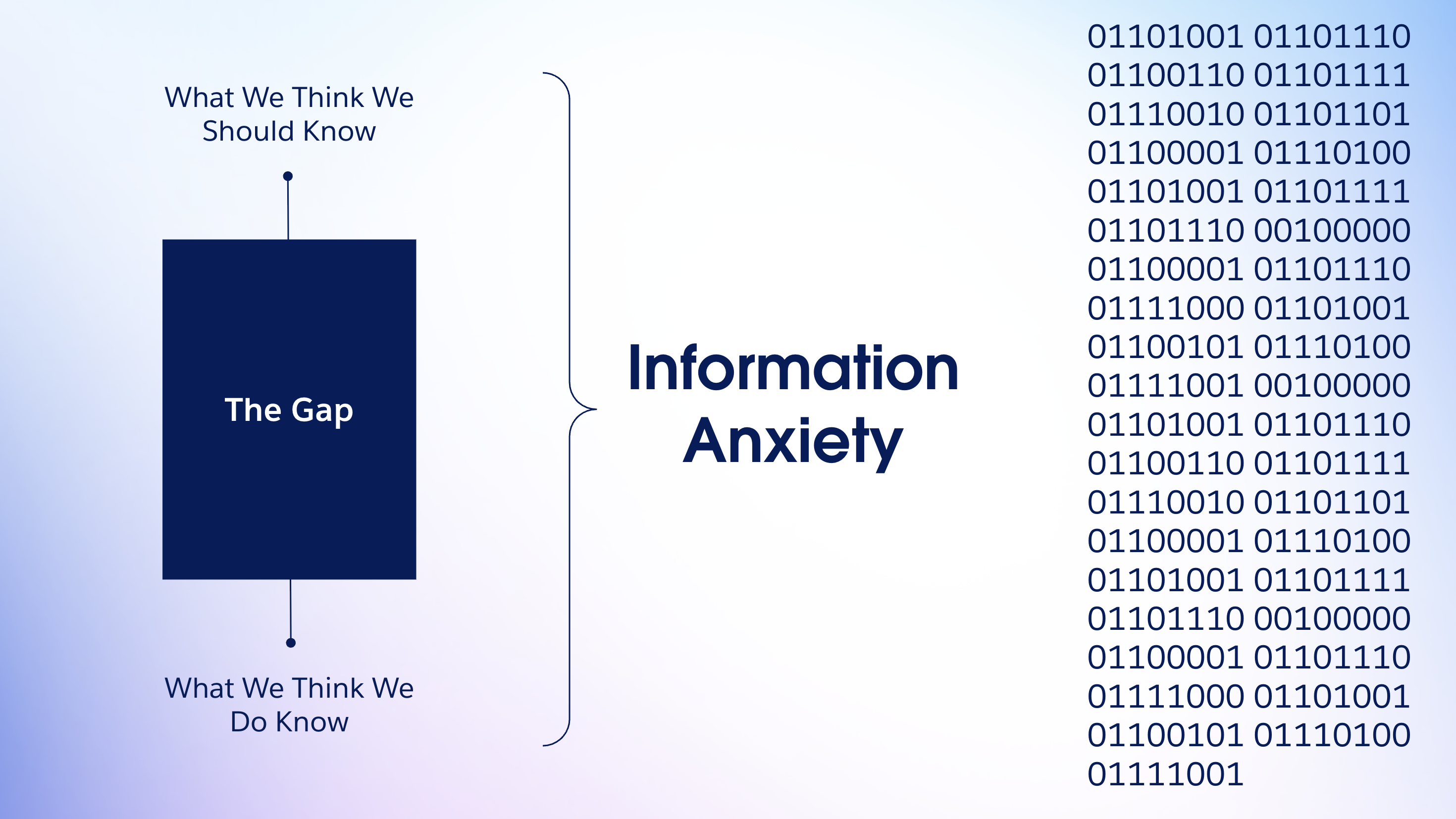

早在 1980 年代个人计算机兴起之初,Richard Saul Wurman 就已经用“信息焦虑”来形容这种总是想要知道更多、却总觉得跟不上新闻、消息和推送的焦躁感。

图示:左侧显示"自认应掌握知识"与"自认已掌握知识"间的鸿沟,右侧配以"信息焦虑"文字及二进制符号

为什么人们如今这么热衷于使用 AI 和各种智能工具?究其根本,是因为我们渴望缓解焦虑。AI 让人们有机会去理解那些不知道该如何提问的问题。

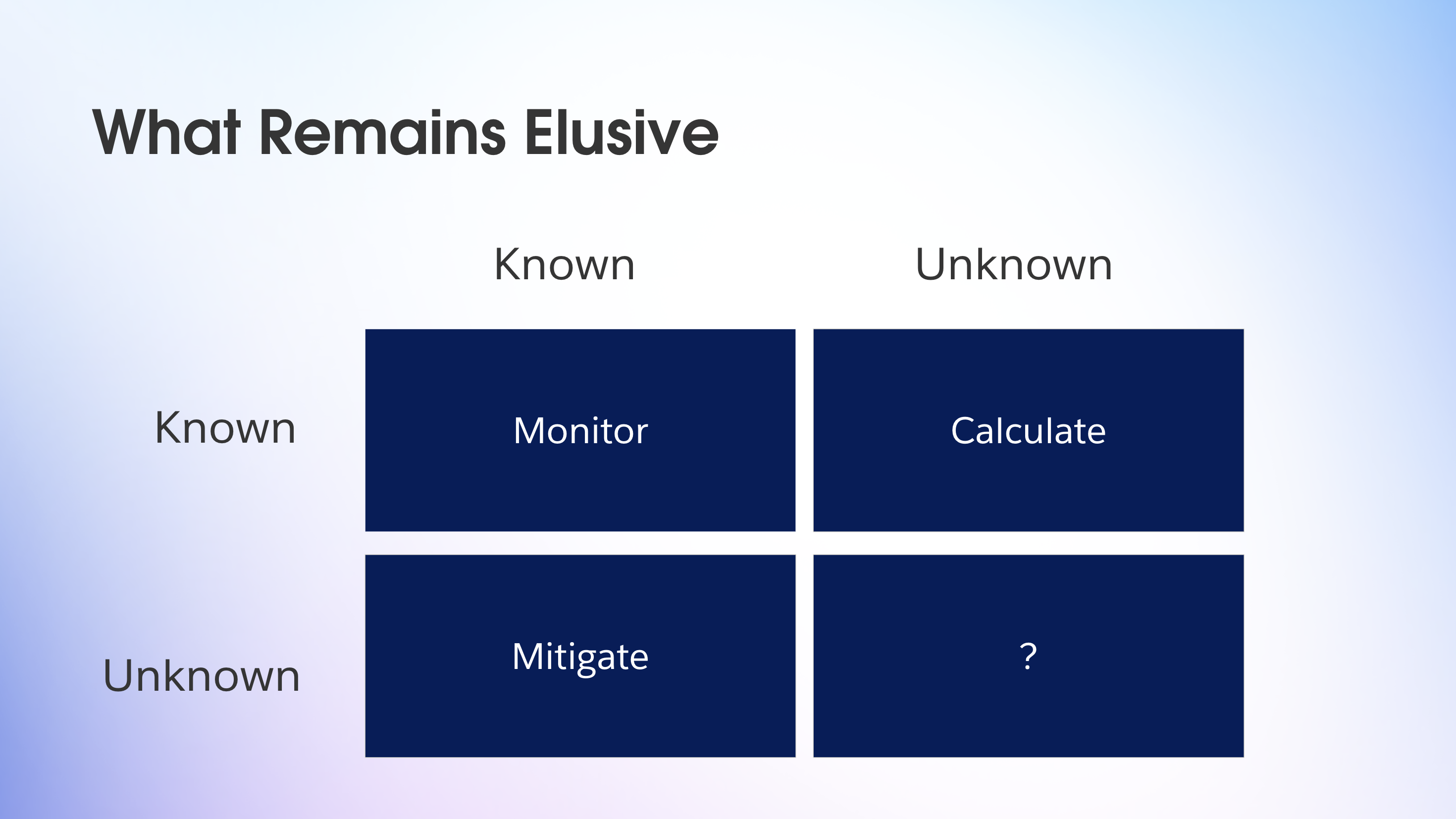

图示:难以触及的是什么?在知识四象限图中,已知的已知区标注"监控",已知的未知区标注"测算",未知的已知区标注"化解",未知的未知区为问号。

在数据洪流中,我们渴望能指引航向的清晰感。但这种“安心”不是靠把理解交给机器来实现,而是要靠建立尊重人类情境和判断力的系统,靠那些超越机器、超越代码和数据的理解方式。

弥补真正、重要的数据鸿沟

👉 当“数据鸿沟”变成每个人都会遇到的问题

有时候,数据之间的断层并不是抽象的技术问题,而是会直接影响到我们的生活。比如说,凌晨三点,家人或朋友突发身体不适,你只能怀着忐忑不安又惊慌失措的心情将他们送到附近的医院急诊。

医护人员尽了全力,虽然在权限范围内注射了止痛剂,但问题是:他们可能并不知道患者近期的手术或治疗记录,因为医院之间或院内各科室的信息系统没有打通。

所以,医生只能先按照常规流程处理,很多关键的信息无法及时获取,甚至需要等很久才能得到授权,延误了最佳的治疗时机。

在这样的时刻,你会发现,这其实不仅仅是医疗流程的问题,更是数据没有互通造成的结果。如果相关的信息能够顺畅地整合和共享,医生就能更快地做出准确判断,提供更及时和更有针对性的照顾。

AI 虽然不能解决所有问题,但它可帮助打通这些数据孤岛,把关键信息串联起来,帮助医生快速获取患者的完整情况,引导他们问出关键问题,让服务变得更高效、更贴心、更有人情味。

如果这样的改变能够发生在人类生活的方方面面,那么世界一定会变得更好。

生成式 AI 的崛起

为什么是现在?

AI 并非新鲜事物,但最近几年,它以“全民可用”的形式出现,这是前所未有的。2023 年,彭博社预计未来十年生成式 AI(GAI)市场规模将达到 1.3 万亿美元。换算一下,如果将百元美钞堆叠起来,高度可达国际空间站轨道的 2.5 倍以上!

大家对生成式 AI 如此兴奋,主要是因为它彻底改变了人类与信息互动的方式,并提供了一种全新的互动方式:对话。不再需要编写查询代码,也不用把想法变成点击和复杂的操作界面,而是可以直接“和数据对话”,向数据提问。

但这种对话式交互是否暗藏危机?我们可能会忘记,其实对面还是一台并不真正“理解”你的机器。这种对话的错觉,可能让我们产生自己已经理解了一切的假象。

数据从业者的使命?

AI 可以回答人类提出的问题,但只有人类会去思考和质疑这些问题本身。如果说 AI 解决了信息流转的速度问题,那人类则应该为这个流程注入“智慧”。

信息只是数据,有了情境的数据才叫知识,有了经验的知识才是智慧,而“智慧”是无法简单靠代码重新复制的。

好奇心带来的优势

真正领先的成功企业,不仅仅“数据多”,更是“问题多”。优秀的分析师其实会在两种好奇心模式之间来回切换:

探索型好奇心:就是那种天马行空、没有限制的探索阶段。在这一阶段,Tableau 非常擅长,让你可以灵活深入地分析数据。

求知型好奇心:在提出假设之后,针对性地查找和验证答案,此时追求的是速度和规模。

AI 可以放大这两种好奇心,帮你降低时间、精力和技能上的门槛。对话式分析还能让数据交互变得更自然,不再被界面束缚。但如果缺乏足够的背景信息,这些“答案”其实很容易误导人。

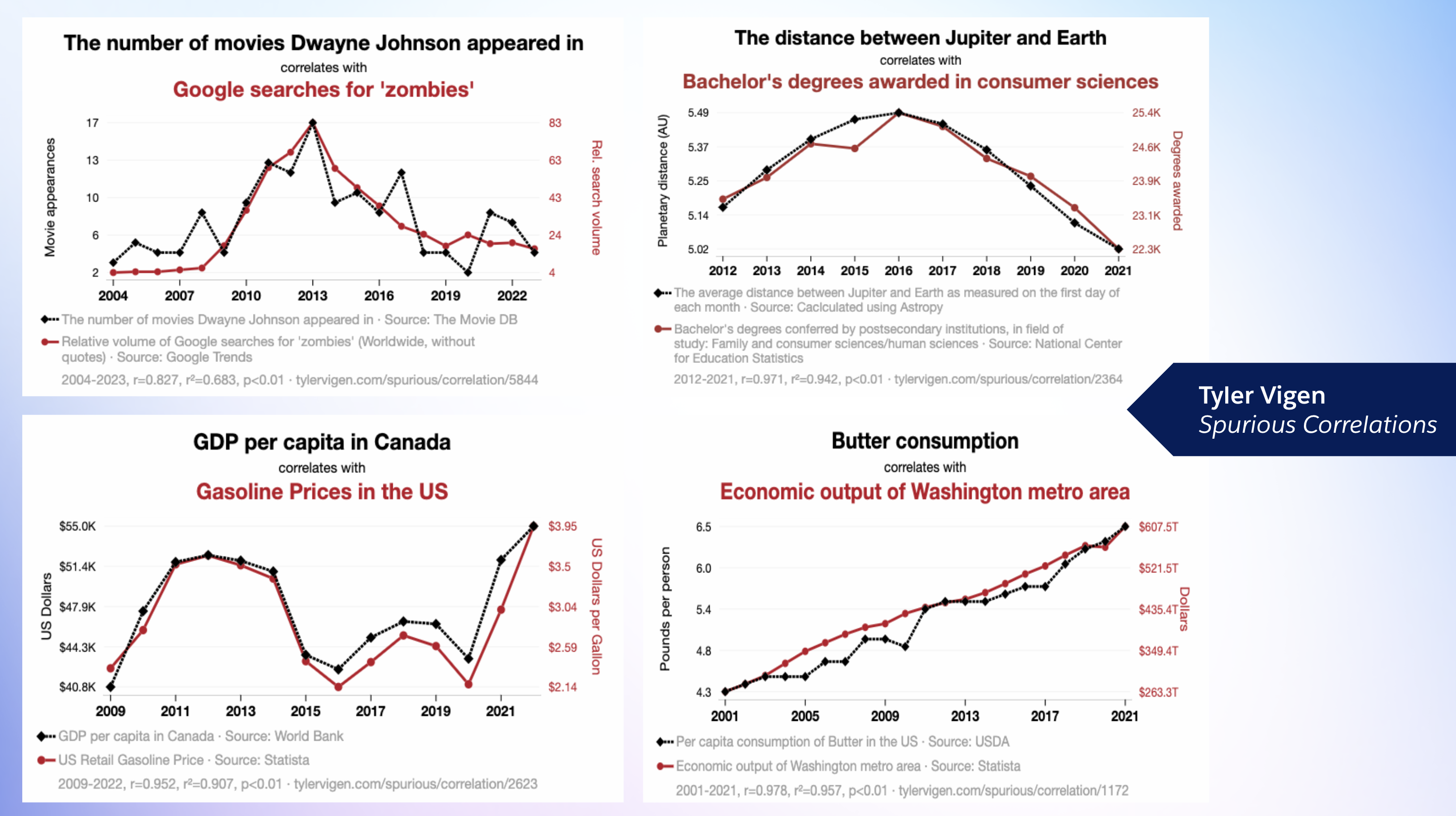

值得一提的是,Tyler Vigen 试图用一些幽默的案例提醒世人:没有故事、只看数字,往往会得出荒谬的结论。下图这四组伪相关图表来自他的“虚假相关性”项目:

巨石强森出演电影数量 vs 谷歌“僵尸”搜索量的变化:两者的曲线变化很接近,好像谁拍的电影多,大家就更爱搜“僵尸”一样。实际上,这两个指标完全没关系,只是数据走势偶然一致。

木星和地球之间的距离 vs 消费科学学士学位数量:当木星和地球距离拉近或者变远,消费科学学位的人数也跟着波动。显然,这只是纯粹的巧合。

加拿大人均 GDP vs 美国油价:这两组数据变化的趋势也很像,但其实并没有必然联系,只是数据表面上高度相关。

黄油消费量 vs 华盛顿都会区的经济产出:这两者的增长也呈现出相似的曲线,但它们之间并没有真实的因果关系。

这些例子告诉我们:有相关性不等于有因果性。

现实中,如果我们只凭数字的表面走势来下结论,就容易被误导。没有合理的背景和故事,哪怕数据再“吻合”,也可能完全没有意义。这也是为什么在做数据分析和 AI 推理时,我们不能只看相关性图表,而忽略背后的逻辑和实际情况。

关键的变化在于:AI 时代的数据从业者变成了“人类信任层”。他们从“知识工作者”升级为“智慧层”,职责从呈现 KPI 数值升维至塑造指标的运用、解读与思辨体系。

听说过 Nick Bostrom 的“回形针理论”吗?AI 或许能加速产出,但最终还是人类来确保结果是公正的、相关的、有意义的。

我们不能只停留在“会用工具”,却没有真正理解的阶段。想要避免这个问题,最好的办法就是:确保有真实的背景,有扎实的问题,以及经过深思熟虑的洞见。

现在,有哪些变化?

首先,技能要求在变化。未来需要的不仅是分析师和工程师,还需要懂得决策逻辑和人类信任的哲学家、伦理学者和讲故事的人。AI 只负责处理速度与体量,最终验证责任落在人类肩上。

其次,好奇心会变成核心能力。AI 会回答我们提出的问题,但只有人类会主动提出真正值得问的问题。别把好奇心交给机器,让我们更加重视自己的探索欲。

最后,“意义”比以往更重要。我们对世界的认知不仅仅靠数字,还依赖故事、共同经历和直觉。这种模糊地带其实蕴含着宝贵价值。即便一切都在自动化,也应保留这份人性微光。

从知识到智慧的跃迁

数据仅是起点,结构化方成信息,情境赋能乃知识,经验、判断与初心淬炼终得智慧。AI 虽然加快获取答案的速度,但唯有人类能确保答案的智慧含量。

当我们一起共赴新时代,请谨记:诸位不仅是数据工作者,甚至不止于知识工作者,而是智慧型从业者。在智能机器驱动日益深入到现实世界里,你们是引航者——而世界的意义,永远源自人类洞察的光芒。让我们坚守"为何"之问,永葆探索之心,共建不仅智能、更具智慧的未来型组织。

👉 如果你想让“AI 能动型分析”成为企业的独特优势,欢迎下载白皮书,了解 Tableau Blueprint 方法与实践案例,以及如何在这个时代培育适合的数据文化。

这是一本真正适合企业参考的数字化转型实战手册。它不是纸上谈兵,而是用大量实践、可复制的企业经验和流程方法论,帮助企业真正迈进 AI 时代。

👉 如需了解 Tableau Blueprint 如何助力企业构建数据文化、释放数据价值,请 联系我们。此外,你还可解锁 Tableau 14 天免费试用,开启数据探索之旅。

Tableau

Tableau

Tableau

Tableau Minitab

Minitab

Alteryx

Alteryx

Neo4j

Neo4j

Talend

Talend

华为云

华为云 腾讯云

腾讯云 IT/安全

IT/安全